Anmerkungen zum Sport auf dem Dorf

Von Thomas Keilhack

Manchen Kindern wird die Begabung zum Sport mit in die Wiege gelegt. Wenn das Menschenkind das Glück hat, in eine Familie hineingeboren zu werden, in der jedes Familienmitglied mehrmals in der Woche mit der Sporttasche aus dem Haus eilt und dazu noch mehrere Ämter in den dörflichen Sportvereinen bekleidet, dann dürfte doch einer sportlichen Karriere dieses jungen Menschen nichts im Wege stehen.

Bei mir waren diese Voraussetzungen nur zur Hälfte gegeben. Zwar schon immer bei den größeren und sportlicheren Jungens der Nachbarschaft zu finden, ließ aber meine dünne Erscheinung bei niemandem den Verdacht aufkommen, in mir einen zukünftigen Zehnkämpfer vor sich zu haben. Richtigerweise schätzten mich die Kameraden wie auch die Erwachsenen als “ausgesprochene Flasche“ ein, ein kränkendes Urteil, das, wie sich dann aber herausstellen sollte, auch seine Vorteile mit sich brachte; denn so blieb es mir erspart, in einer Sportstunde, die sich damals noch „Turnen“ nannte, allzu oft durch meine Kameraden in eine der beiden Mannschaften gewählt zu werden, zu deren Kampfkraft ich nichts Wesentliches beitragen konnte.

Gegen die kräftigen Söhne von Bauern und Handwerkern in meiner Klasse hatte ich keine Chance, und diesen Umstand habe ich oft am eigenen Leib schmerzlich erfahren müssen. Aber flink war ich, und rennen konnte ich wie ein „Salzmännli“, was überlebensnotwendig war, wenn es darum ging, einem stärkeren Nachbarsjungen zu entwischen. Es gab auch kräftige Mädchen, die umstandslos hinlangten, wenn man nach an deren Zöpfe ziehen nicht besser die Beine in die Hände nahm (nach dem Motto: „Ongscht hämm’r keini, aber renne kinne mr.“). Dass ich Jahre später mein Sportabzeichen machte und mir die Bundeswehr einige Dinge im Laufschritt beibrachte, steht auf einem anderen Blatt. Da also die erforderlichen Sport-Gene bei mir fehlten, betrachtete man mich in der Familie mit Stirnrunzeln, dann mit Nachsicht, gab aber die Hoffnung nie auf. Vorbilder in der Familie gab es einige: der Großvater war lange Jahre eine Institution im Turnverein gewesen, und meine Mutter leitete ich weiß nicht wie lange das Frauenturnen. Schlimmer noch: in den fünfziger Jahren war ich Kostgänger in der eng befreundeten Familie von Marie und Josef Obert in der Hindenburgstraße, beide nicht wegzudenkende Urgesteine im Turnverein schon vor dem Krieg. Vor allem Josef Obert amtete nach der Neugründung des Seelbacher Turnvereins 1949 (die französische Besatzungsmacht hatte den Verein 1945 als gleichgeschaltete Nazi-Organisation sofort verboten) Erster Vorsitzender und behielt dieses Amt bis 1966, und in dieser Zeit war er bestimmend und prägend in und außerhalb seines Vereins.

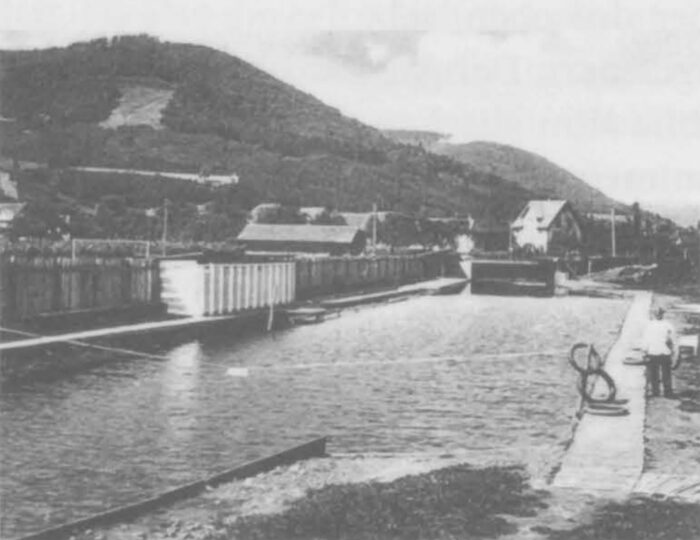

Trotz meiner verständlichen Neigung, mich nicht in diverse sportliche Aktivitäten einzubringen, war mir natürlich die dörfliche Sportwelt sehr vertraut, dieser kleine liebenswerte Kosmos mit seinen verschiedenen Vereinen und Grüppchen, mit seinen lokalen Stars (doch, die gab es!), mit seinen Traditionen und Festen, mit seinen Erfolgen und Niederlagen, mit seinen Streitereien und Eifersüchteleien. Damals waren die Sportstätten recht bescheiden ausgestattet, man behalf sich, wie man nur konnte. Im Prinzip war vieles noch wie vor dem Krieg; denn die Gemeinde Seelbach hatte trotz des Wirtschaftswunders wahrlich andere Sorgen. Es gab schon den 1947 eingerichteten Sport- und Fußballplatz mit seinem holprigen Rasen und nicht weit davon das Schwimmbad, in der damaligen Form noch aus dem Jahr 1936 stammend, und für die eine oder andere Sportarten mussten improvisierte Bolzplätze oder der alte Schulhof herhalten.

Von unserem Garten aus beobachtete ich gerne die Faustballspiele im Schulhof. Damals, in den Jahren bis 1960, war der Faustball im Dorf durchaus noch eine populäre Sportart; es gab eine turnierfähige Mannschaft innerhalb des Seelbacher Turnvereins. Der Faustball wurde als offizielle Ballsportart in der organisierten deutschen Turnerschaft intensiv gepflegt. Dieser beliebte Sport wurde gerade von den älteren Herrschaften ausgeübt – was nicht hieß, dass es dabei immer gemütlich zuging, aber es passte in das Gesamtbild, dass diese Spiele in der Regel am Sonntag ausgetragen wurden, nach der Messe, dem „Amt“. Der Schulhof, zwischen Schulgebäude und Gemeindeschuppen eingezwängt, war uneben und sein Belag aus grobem Splitt und Dreck war vom Regen ausgewaschen. An seiner breitesten Stelle war das Netz oder ein Seil gespannt, über das die beiden gegnerischen Mannschaften den Lederball hin und her droschen, vom Beifall eines kleinen Publikums angefeuert. Der Anblick der Spieler in ihrer nach heutigem Verständnis altmodischen Sportanzügen würde uns heute urkomisch vorkommen, aber man kennt ja entsprechende Kostümierungen aus alten Wochenschauen: ärmellose Leibchen, die bei dem einen oder anderen Herrn über dem Bauch spannten, schlappernde schwarze, knielange Turnhosen oder Trainingshosen wie bei Sepp Herberger, und entsprechend sahen die Sportschuhe aus, falls überhaupt welche vorhanden. Aber man schenkte sich nichts, schließlich war die Seelbacher Mannschaft eine sportliche Größe im Landkreis und darüber hinaus. Sie hatte Turniere gewonnen und richtete eigene Turniere aus. Ich erinnere mich gerne an den einen oder anderen Champion. Da gab es den Kämpfe-Hämme, die Seele der Veranstaltung, dann den Feißte Konrad, den Frey Siegfried, den Suhme Karl und den Polizeibeamten Albert Rümmele, alles gestandene Männer, die im Dorfleben wichtige soziale Funktionen innehatten. Der Zahnarzt Krienitz war zu mir milde und fürsorglich, wenn ich bei ihm in seiner Praxis auf dem Marterstuhl saß, aber als Schiedsrichter war er streng, unbestechlich und wusste im Schulhof seine Entscheidungen lautstark zu verteidigen. Ich erinnere mich, dass mein Großvater nach einer Runde Faustball ganz schön fertig war, wenn er verschwitzt, zurück in die Wohnung kam und lieber nicht angesprochen werden wollte, wenn seine Mannschaft verloren hatte. Aber dann verschwand er doch noch zum Frühschoppen in den Gasthof „Löffler“, wo die anderen Faustballkameraden auf ihn warteten, ungeduscht in ihren verschwitzten Klamotten vor den Biergläsern hockend. Heute ist diese Sportart aus dem Seelbacher Vereinsleben verschwunden. In den sechziger Jahren verlor sie nicht nur das öffentliche Interesse im Dorf, sondern auch fast alle Mitglieder durch die Überalterung der Mannschaft.

Zweifellos war das anerkannte Zentrum des dörflichen Sportgeschehens der Sportplatz in der Nachbarschaft des Schwimmbades. Die Feldhandballer des Turnvereins und die Kicker des FSV Seelbach teilten sich einträglich das Spielfeld. Die Nachbarschaft dieser beiden grundverschiedenen Sportarten war schon ein Teil dieser besonderen Konkurrenz zwischen den beiden großen Sportvereinen in unserem Dorf, eine Konkurrenz, die ganz wesentlich durch die gegensätzlichen Auffassungen von Sport und Gemeinschaft bestimmt wurden, abgegrenzt durch unterschiedliche Traditionsstränge und anders geartete persönliche Verflechtungen, die nicht nur die politische Gemeinde in zwei Lager teilten, sondern deren Grenzlinien sogar manchmal mitten durch die Familien verliefen.

Der Turnverein wurde von Mitgliedern aus fast allen Schichten der Dorfgemeinschaft getragen, von einigen Honoratioren gecoacht und von den Fabrikbesitzern gesponsert, während der Fußball mehr zum Kreis des Arbeitersports gehörte, will heißen: Fußball galt bei vielen als Proletensport. Im Turnverein waren noch bis Ende der sechziger Jahre die nationalen und bündischen Ideologien aus Turnvater Jahns Zeiten am Wirken. Betrachtet man die alten Photographien, dann kann man rein optisch keinen Unterschied zwischen einer Riege von Mädchen aus dem Olympiajahr 1936 und einer entsprechenden Formation von 1957 erkennen: in beiden Fällen steht noch nicht das athletische oder therapeutische im Vordergrund, sondern körperliche Ertüchtigung (Volksgesundheit), Disziplin (ideologische Unterordnung) und weibliche Schönheit (die Frau ist die Gefährtin des kämpfenden Mannes). Die jungen Frauen auf den Fotos sind wie Priesterinnen in lange, weiße und wallende Gymnastikkleider gewandet, ihre Gesichter zeigen Hingabe, und die völkische Gesinnung ist nicht weit. Die Turner marschierten damals in der katholischen Fronleichnamsprozession stramm in ihren weißen Keilhosen hinter dem Allerheiligsten daher (wie in der Prozession vor ihnen auch die Männer der Feuerwehr in ihren Uniformen), während ich mich an eine ähnliche Formation der Fußballer nicht erinnern kann. Im Fußballverein ging es liberaler zu, lauter und manchmal ruppiger; es herrschten vielleicht etwas weniger autoritär gestrickte Verhältnisse (sieht man vom Trainer und seiner Stellung einmal ab), und alles roch schon verdächtig nach demokratischer Selbstverwaltung, nach Fluktuation und Wechsel. Es gehörte in Seelbach zum guten Ton, im Turnverein zu sein, und Mitglied im Turnverein zu sein, war Familientradition und galt als Ehrensache. Dagegen war es in meiner Familie verpönt, sich im Fußballverein zu engagieren, und viele Eltern sprachen entsprechende Verbote aus. Ähnlich äußerte sich meine Mutter, ohne allerdings die Fußballer dermaßen schlecht zu reden, wie ich es von anderen zu hören gewohnt war.

Obwohl ich also von zu Hause aus derart programmiert war, übte der Sportplatz auf mich eine gewisse Anziehungskraft aus. Wenn an bestimmten Sommertagen auf dem Platz ein krachendes Heimspiel des FSV Seelbach stattfand, rannte ich oft in meiner Badehose aus dem Schwimmbad hinüber zum angrenzenden Sportplatz und pflanzte mich hinter eines der Tore, was nicht immer gerne gesehen wurde. Damals – so um 1958 – verfügte der Seelbacher Fußballverein über eine Reihe von glänzenden Spielern. Mein ganz persönlicher Star jener Jahre war der „Schoscho“, mit bürgerlichem Namen Jürgen Eibl, für mich der Inbegriff von Kraft und Effizienz. Natürlich hatte ich mit ihm nie ein persönliches Wort gewechselt, ein Knirps wie ich wurde von einem Fußballgott wie ihm nicht beachtet. Einmal knallte er mir den Ball dermaßen gegen mein nacktes Schienbein, dass ich der Ohnmacht nahe war, aber tapfer die Tränen zurückhielt. Eines nachmittags, als ich im Schulhof für meine Kameraden den Torwart spielen musste, hingestellt vor die steile Treppe zum Schulhaus hoch. Schoscho, zufällig des Weges kommend, bekam den Ball vor seinen Fuß und semmelte ihn mir gegen mein dünnes Kinderbein. Dieses kleine Beispiel zeigt, dass ich gegen die Verführungen des Fußballspiels nicht immun war, und tatsächlich gehörten das spontane Gekicke im Schulhof zu einer belieben Beschäftigung in meiner freien Zeit, von der ich damals jede Menge hatte. So ganz werde ich vielleicht auch nicht die komplett große Flasche gewesen sein, und dass ich schnell rennen konnte wie nicht viele andere, war bekannt. Jedenfalls: eines Tages stoppte der „Schwizer Sepp“, der wohl gerade aus dem „Engel“ gekommen war, sein Fahrrad neben mir – er war der Jugendleiter im Seelbacher Fußball – und wollte mich ohne Umstände im seiner unkomplizierten Art („He du, kumm mol do her!“) für seine Rekrutenschule einfangen. Er wird schnell begriffen haben, dass die Angst vor der Meinung meiner Mutter größer gewesen sein wird als diejenige vor meiner eigenen Courage, und wer weiß, welche Enttäuschung ihm und mir so erspart geblieben war.

Solcher Natur waren also für mich die Bedingungen und familiären bzw. sozialen Konstellationen im Dorf, als meine Mutter sich eines Tages entschloss, mich in das sogenannte Kinder- und Jugendturnen des Turnvereins zu schicken, zuerst mit ermunternden, dann mit sehr energischen Worten.

Inzwischen hatte sich die Sportlandschaft in Seelbach grundlegend verändert. Die Gemeinde Seelbach hatte sich nämlich noch unter Bürgermeister Josef Fehrenbach entschlossen, unterhalb des Schulhofes eine Gemeindehalle zu errichten – heute würde man solch ein Gebäude Mehrzweckhalle nennen – deren Halle für den Schul- und Vereinssport gedacht war. Außerdem waren im freistehenden Untergeschoß die neuen Räume für die Ortsfeuerwehr untergebracht. Zweifellos der ganze Stolz der aufstrebenden Gemeinde, verströmte dieser Bau – eingeweiht im Oktober 1955 – jedoch den Charme eines Kasernenbaus, eine graue, der puren Zweckmäßigkeit dienende Architektur, der aber sehr schnell zu einem Zentrum des dörflichen Lebens wurde. Vor allem die Begrüßungsabende des Verkehrsvereins mit Herrn Sandhaas, die Schulabschlußfeiern und die Fastnachtsbälle („Bürgerball“) werden den Seelbachern noch in bester Erinnerung bleiben. Vom Schulhof aus konnte man die Halle bequem betreten, ein großer, nüchterner Raum, der sein Tageslicht durch große Fenster an den Längsseiten erhielt. Es gab Einrichtungen für die Bewirtung und für Theatervorführungen, und im Tiefgeschoss befanden sich die Toilettenräume. Die große, immer etwas zugige und nicht immer gut geheizte Halle hatte anfangs einen glatt gestrichenen, grünfarbenen Zementboden, immer etwas staubig, gewiss sehr strapazierfähig, aber eigentlich für Sport und Spiel wenig geeignet. Dort nun wurde der Schulsport abgehalten, dort war der Übungsraum für alle Arten des Vereinsturnens, und auch die Handballer des Turnvereins benutzten die Halle im Winter als Trainingsstätte.

Das dort stattfindende Kinderturnen wurde nun von niemand anderem geleitet als von dem schon weiter oben genannten Josef Obert, von allen Sepp gerufen, von mir als Onkel Sepp angesprochen wegen der fast familiären Beziehung unserer Familien. Wer aber nun glauben wollte, dass ich mir in den Sportstunden daraus irgendwelche Vorteile oder Privilegien hätte erlauben können, irrt sich. Der Obert Sepp war von seiner ganzen Natur her ein umgänglicher, gutmütiger Mann, der keinem etwas zu Leide tun konnte. Hilfsbereit gegen Jedermann bis zum es geht nicht mehr – als Angestellter der AOK war er auch in seiner freien Zeit Anlaufstelle für alle im Dorf, die Ärger mit der Ortskrankenkasse hatten oder sich im Umgang mit deren Bürokratie nicht mehr zu helfen wussten – war er über Jahre hinweg auch Mitglied des Gemeinderates, auf einer freien Bürgerliste natürlich, denn die CDU (obwohl selber praktizierender Katholik) war ihm zu schwarz, und die SPD zu rot, ein Turner und die Sozis – das ging damals ja noch überhaupt nicht. So war er zum guten Geist des Turnvereins geworden; und da seine Frau, die Tante Marie, mit ihrer resoluten Art das Frauenturnen beherrschte, war der Turnverein zu einem Familienanliegen geworden, das von den beiden Eheleuten so stark verinnerlicht worden war, dass die Begriffe „die Oberts“ und „Turnverein“ fast schon zum Synonym geworden waren.

Sepp hatte den Russlandkrieg mitgemacht und hatte ihn überlebt. Er war einige Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft gewesen und hatte sie auch überlebt, und was das bedeutet, braucht hier nicht erklärt zu werden. Es gab Augenblicke mit ihm, in denen diese schmerzlichen Erinnerungen sichtbar für alle an die Oberfläche traten. Ich bin überzeugt, dass wesentlich Wesenszüge bei ihm durch diese Erfahrungen geprägt waren. Seine Milde und Nachsicht gegenüber gewissen menschlichen Schwächen, sein von leiser Ironie getragener Humor, seine Lebensfreude, aber auch seine oft gezeigte Beschränkung auf das Wesentliche, das schnelle „zur Sache kommen“, seine Strenge und Geradlinigkeit, das Einfordern von unbedingter Aufrichtigkeit und Disziplin. Wenn man nun noch bedenkt, dass dieser Mann seine sportliche oder besser gesagt: seine turnerische Sozialisierung zu einer Zeit erhalten hatte, als Turner sein und deutschnational sein ein und dieselbe Sache waren und Habitus und Umgangsformen dem Militärischen entlehnt waren, dann kann man eher begreifen, warum die Sportstunden unter Josef Obert Ähnlichkeiten hatten mit entsprechenden Leibesübungen beim „Barras“.

Wir waren Ende der fünfziger Jahre eine bunt gemischte Truppe von Jungens, die unter die gutmütige Fuchtel vom Sepp geraten waren. Sportliche und weniger sportliche Buben, große und kleine, schmalbrüstige und handfeste, in der Altersklasse von sieben bis zwölf Jahren, und wir fielen wie ein wild gewordener Schwarm von angriffslustigen Hummeln in die Halle ein, sobald sie vom Hausmeister der Schule aufgeschlossen worden war. Allein die Zusammensetzung unserer Gruppe aus den unterschiedlichsten Familien und Milieus – was neu war für den Turnverein – und unsere schwindende Hemmung gegenüber den Vereinsautoritäten zeigte, dass man neuen Zeiten entgegen ging – obwohl, Frechheiten hätten wir uns trotzdem nicht erlaubt. Meistens dauerte es schon eine Weile, bis es dem Sepp gelungen war, uns durch Gebrüll und scharfe Kommandos in den Griff zu bekommen – „In Linie angetreten, ihr Herrgottssakramenter! Sauhaufen, elendiger!“ – und standen wir in unseren dunkelblauen Sportshorts endlich in einer mehr oder weniger soldatischen Linie vor ihm, die Großen links von ihm, die Kleinen rechts, dann hielt er zuerst stets eine kleine Ansprache, deren Inhalt die Kameradschaft unter Turnern und eine ehrsame Sportlichkeit zum Inhalt hatte. Nachdem er noch einige vorlaute Jungs und Dauerschwätzer zurechtgestutzt hatte, gings es – „Rechts um!“ – in den Laufschritt, um uns aufzuwärmen, und je nach seiner Laune drehten wir unter den großen Fenstern den Wänden entlang zehn bis zwölf Runden, in denen wir uns wahrhaftig nicht verausgabten. (Ich erinnere mich nur zu gut, dass die schmerzhaften Dauerläufe in der vierten Klasse unter Lehrer Blasel über den Schloßweg auf den Rebberg hinauf von ganz anderem Kaliber waren: Blasel machte uns dabei wirklich fertig). Es war noch keine Rede von Circuittraining und Stretching, jedenfalls nicht bei Josef Obert, sondern wir wurden durch die Halle wie Rekruten gescheucht, die geduldig das Ende der Veranstaltung abwarteten.

An viele Einzelheiten mag ich mich nicht mehr erinnern; aber das sehr gehasste Üben an den Geräten steht mir noch gut vor Augen, vor allem das Reck war die Mutter allen Schreckens. Hingen wir wie schlecht gefüllte Hafersäcke an den Stangen, gab uns der Sepp väterliche Hilfestellung in einer Art, die Mitleid und Sorge ausdrückte; da war bei ihm kein Druck, kein Ehrgeiz eines erfolgsversessenen Trainers zu spüren. Er konnte uns gut einschätzen. Hatte er den Eindruck, dass wir genug hatten (und bei dieser seiner Einsicht halfen wir ihm stets gerne), wurde eine Runde Völkerball angeordnet.

Der Turnverein Seelbach richtete damals bis in die sechziger Jahre hinein jedes Jahr im Sommer sein sogenanntes Abschlussturnfest aus. Dieses „Abschlussturnen“ war eine Mischung aus Schauturnen vor Publikum und vereinsinternen Wettkämpfen, und da alles mit Musik und Bier und Bratwurst begleitet wurde, war diese sportliche Veranstaltung zum kleinen Dorffest geworden, ein Höhepunkt im Vereinsleben, der seinen gerechten Abschluss gegen Abend in der Siegerehrung hatte. Wettkämpfe fanden im Geräteturnen und in der Leichtathletik statt, und da der Turnverein ausgezeichnete Sportler in seinen Riegen hatte, bekamen die erwartungsvollen Zuschauer spannende Wettkämpfe zu sehen. Die Sieger erhielten Urkunden und Kränzchen, und eine weise Regie hatte sogar dafür gesorgt, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer unbeachtet seiner Leistung ein Eichenblattgebinde mit Schleifchen erhielt, mein Exemplar steckte noch über Jahre über dem Garderobenspiegel meiner Mutter.

Das Abschlussturnen 1961 – ich war schon auf dem Gymnasium – fand wie seine Vorgänger unterhalb der Gemeindehalle auf einer abgemähten Wiese statt, die damals dem Obertsbauern gehörte. Es war ein nicht zu heißer Sonntag im August, und nachdem meine Altersgruppe ihr Programm vor Publikum mehr schlecht als recht absolviert hatte, verdrückten wir uns schnell in die Reihen der Festgemeinde, wo auch unsere Familien an den Biergartentischen saßen. Wir tobten über die Wiese, um unsere Anspannung loszuwerden. Gegen Ende des Nachmittags saß ich mit Kameraden versteckt auf dem Gras unter dem Bretterboden der Musikbühne und nuckelte an einer Flasche Sinalco, als ein Klassenkamerad aufgeregt angerannt kam und uns zurief, dass die Russen kommen würden, und es gäbe Krieg, und der Bürgermeister wolle alle nach Hause schicken und das Fest wäre aus und vorbei (es ging aber doch noch bis in den Abend lustig weiter). Wie wir jetzt wissen, brach an jenem Tag nicht der Dritte Weltkrieg aus, aber die Berliner Mauer wurde vom selbsternannten Arbeitersportler Ulbricht errichtet, und meine Mutter ließ mich in den nächsten Tagen nur ungern in die Ferien nach Berlin abfahren. Es war eines der letzten Abschlussturnfeste. Die den Anforderungen einer modernen Freizeitgesellschaft nicht mehr genügende Gemeindehalle fiel bald der Abrissbirne zum Opfer, und irgendwie war nach jenem Sommer die Kindheit vorbei.*

Mein Dank gilt Heinrich Bohnert, der meinem Gedächtnis zur Geschichte des Seelbacher Turnvereins auf die sportlichen Sprünge verholfen hat. Danke, Heiner!

Wir sagen Danke an Thomas Keilhack für das Einverständnis, seinen sehr lesenswerten Beitrag auf unserer Website veröffentlich zu dürfen!